ウズベキスタンでの最終日。フライトは夜なので、ほぼ1日タシケント市内観光です。

ホテルから延々と歩き、中心地にあるナヴォイ劇場へ。

終戦直後、多くの日本人抑留者が建設に携わったとか。それを伝えるレリーフもありました。

1966年の大地震にも見事に耐え、造りの確かさを称賛されたそう。

この辺り、東京で言えば上野と霞ヶ関を合わせたような都心部だと思うのですが、とにかく道が広くて、古い建物が多く、閑散としています。

まさにソ連の地方都市という感じ。

何だか分かりませんが、レトロな建築も。

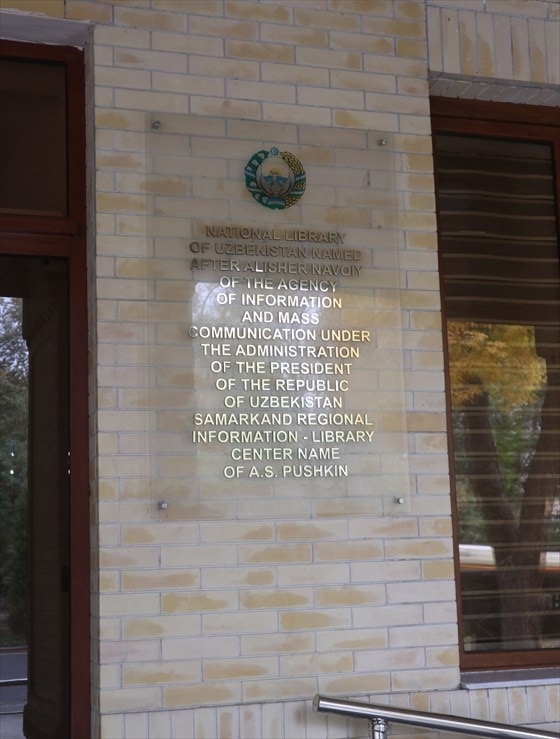

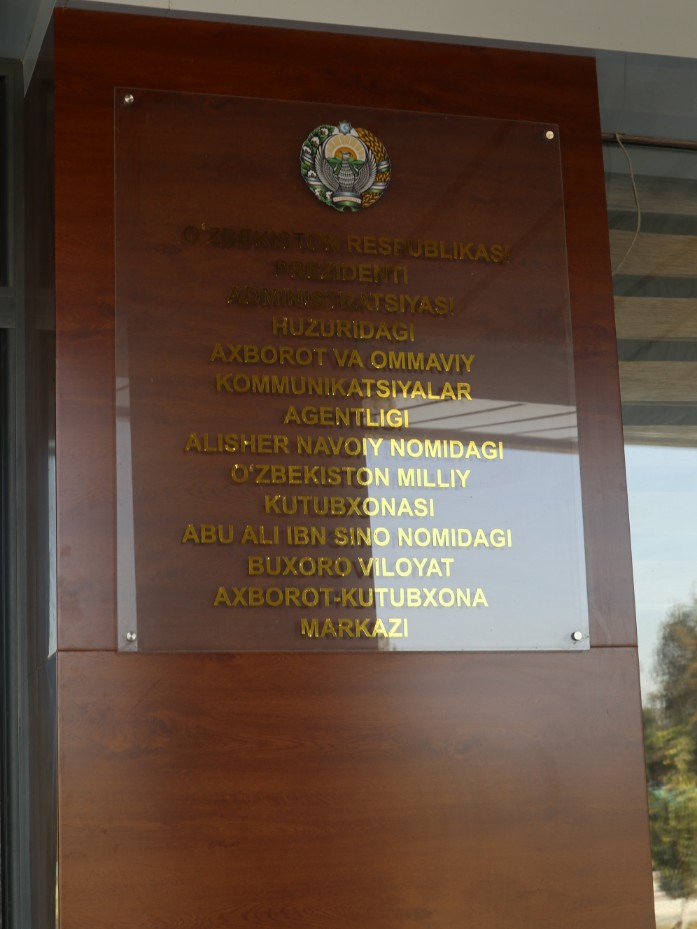

少し北に歩くと、国立図書館がありました。

長い館名は、アリシャー・ナヴォイの名に因んだウズベキスタン国立図書館、の意。

どうもウズベキスタンは、図書館名にも偉人の名を冠するのが好きなようです。

劇場の名にもなっているナヴォイは、15世紀の詩人のよう。

まるで神殿のようなゲートをくぐります。

]

]

しかし、正面の玄関は開いておらず。

左右に同じような入口があります。

どちらに進むべきか分かりませんが、とりあえず右へ。

しかしこちらの中は、勉強部屋、カフェテリアがあるのみでした。

左の方に行ってみます。

図書館はこちらだったよう。

登録制のようで、登録カウンターがありました。

一回なら3000スム(約30円)という安さなので、登録しました。

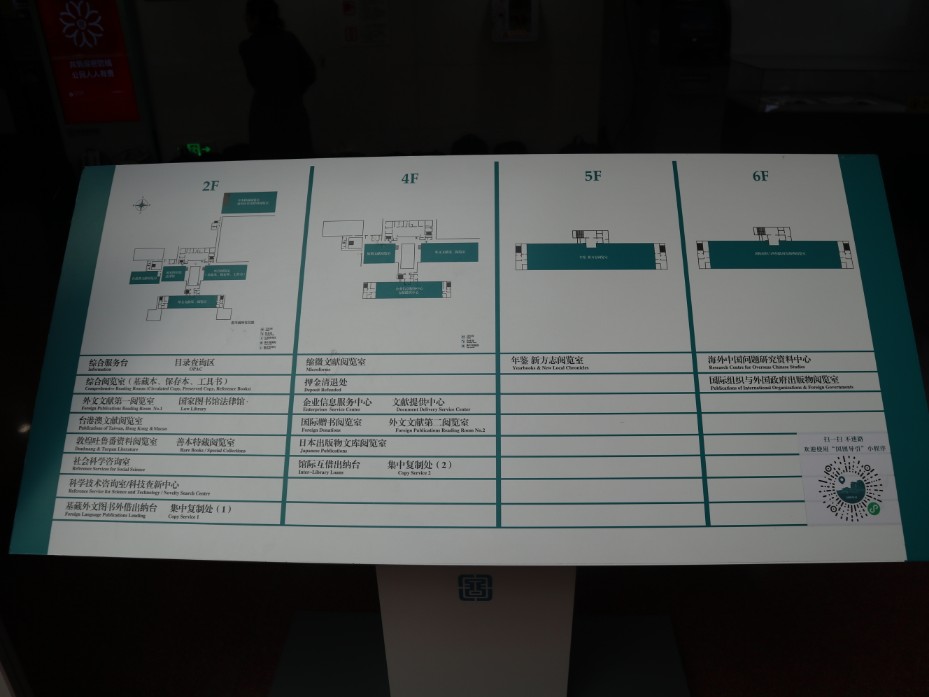

ENTERの書かれたスペースから、エレベータか階段で上階へ上がります。

エレベータで一気に五階へ。

キッチンなど、小部屋がいっぱいあり、カルチャーセンターみたいな感じ。

四階に下りると、ようやく図書館ぽくなってきました。

WINDOW ON KOREAなる部屋がありました。ウズベキスタンに積極的に投資しているらしい韓国の本を集めているよう。しかしガラス扉は鍵が閉まっていました。

FOREIGN LITERATURE ROOMなる部屋も。

英語で分野分けされており、置かれている本もほぼ英語。

JAPANESE dictionariesなるコーナーを発見。

しかしあるのは和露、露和辞典のみ。しかも、半世紀は軽く経っているであろう古いものばかり。

Japaneseのコーナーもありましたが、本は10冊程度。

日本文学についての英語の本が大半で、日本語の本は、現代ソビエトSFシリーズ「半世界の島」、聖教新聞社「私の個人指導」だけ。意図的に集めたとは思えないので、誰かが寄贈したのでしょうか。

ウズベキスタンにおける日本語学習熱は結構高いのですが、ここはそれには応えられていない状況。

DISSERTATION ROOMもありました。論文ルームのよう。

その名の通り、棚には論文の冊子が並んでいますが、ここもパソコンを持ち込んで勉強している人が多く、資料はあまり見ていないような。

三階へ。

READING ROOM FOR STUDENT AND YOUTHなる部屋。

キリル文字の本が多数。

分野名もキリル文字だったりラテン文字だったり。

GENERAL READING ROOMもありました。

本はお飾り程度で、実質はやはり勉強部屋。

利用者はやはりほとんど若者です。

MUSIC READING ROOMなる部屋には、本の他に、ウズベキスタンの民族楽器ドゥタールなどが置かれています。

音楽関係の本を置いていると思われますが、やはり実態はただの勉強部屋。

続いて、INTERNET AND MEDIA CENTER。

パソコンが多数設置されており、DVDやコンピュータの本があります。

ソフト技術者にはおなじみの、オライリーのキリル文字版もありました。

WINDOW ON TURKIYEは、トルコ関係の本。やはり鍵がかかっていました。

二階へ。

これまで、各階にDELIVERY DESKなるものがあったのですが、こおにはCATALOGS ROOM、ELECTRONIC CATALOG ROOMがありました。ここで本を検索、請求して、各階で出してもらうシステムだったよう。

NATIONAL LITERATURE ROOM

もありました。やはりこれまでと同じく、ほぼ若者の勉強部屋。

一階に戻ります。MUSEUM OF THE BOOKSなる部屋もありますが、クローズ。

Wikipediapによると、1000万点の所蔵数を誇る中央アジア最古かつ最大の図書館。1872年創設で、今の施設は2002年開設。

しかし実態は、国立図書館というイメージとは違い、巨大な学習スペースビル、という感じでした。

利用者の中心が圧倒的に若者というのも、日本の図書館とは異なるところ。

図書館の裏に回ってみると、なんと、劇場になっていました。

観光を続けます。

タシケントの中心と思われる、ティムール広場。

ティムール像は、ソ連時代の一時はスターリン像に代わっていたとか。

その背後にあるのは、やはりソ連時代からあるという、タシケントホテル。如何にも共産圏という感じで、何とも味わいがあります。

GoogleMapによると、広場の東の方にも図書館があるようなので行ってみました。しかし頑張って探すも、それらしき物は全く見つけられず、断念。

最後は、タシケントのイスラム文化の中心という、イスラム文化センターの方に行こうと思っていたのですが、もう時間が足りないと判断。地下鉄駅から近い、チョルスーバザールに行くことにしました。

この日初めて地下鉄に乗ります。

チョルスー駅を出ると、そこがバザール。

観光客より地元民向けのバザールなので、お土産屋は多くないですが、かなり良心的価格という印象を受けました。

バザールのすぐ傍に、クカルダシュ・メドレセがあります。

見学可能ですが、現在も現役のメドレセ(神学校)のよう。

その横に、ジャミーモスクもあります。

ここも観光要素はあまりなく、信者のためのモスクという感じ。

最後に、素のウズベキスタンのイスラム世界を見ることができ、満足しました。

ホテルに戻り、荷物をピックアップして空港へ。ついにウズベキスタンの旅も終わってしまいました。

O‘ZBEKISTON MILLIY KUTUBXONASI